薬を纏う。

.png)

アーユルヴェーダの薬草で染める、薬壺染め。

アーユルヴェーダは、インドで五千年の歴史があると伝えられる東洋医学の原点です。

ひとのこころとからだ、個人の性質は、みんなユニークで異なるという考え方が特徴で、

その人に合った食べものや暮らしかた、考え方、病気の原因から治療法まで、

いのちを存分に輝かせる”生きる術”が網羅されています。

アーユルヴェーダの智恵をたのしく学び、現代の暮らしの中にここちよく取り入れていけるよう、

また自分で手軽に薬草に親しむことができるようにと、

アーユルヴェーダの薬草を使った染料「薬壺染め」が生まれました。

日本語の 「服用」 という言葉の本来の意味は、心身を覆い、ケガや穢れを防ぎ、

暑さや寒さから身を守り、癒してくれる衣を用いること。それが転じて薬を用いることとなったといわれます。

医食同源といいますが、 食だけではなく、衣も薬。 医衣食住同源なのだと考えています。

身に纏う=服用 という意味そのままに、その人に合った薬草で衣を染めることで、心身を癒す。

mother earthは、伝統の智慧のエッセンスを日々の身近な暮らしに取り入れていただけるよう 薬壺染めを通じたセルフケアをご提案しています。

薬壺染は、 アーユルヴェーダで使われている天然の薬草やスパイス (全てオーガニック) を衣に定着することができる、 アーユルヴェーダドクター・スンダル氏の監修による、mother earthオリジナルの染料です。

この薬壺染は、微粉砕された薬草やスパイスのエネルギーをそのまま、

水とイオンの効果を使って繊維に閉じ込める染めもの。シンプルで人にも環境にも優しい染料です。

お肌に身近な衣をご自身の手で、そして五感をつかって染めていくことで、ハーブのチカラを存分に吸収し

穏やかで持続的なトリートメントにつながります。

洗濯を繰り返すとハーブのチカラは徐々に減少しますが、ご自身で染め重ねることで再び蘇ります。

一般的な染料は、環境に負荷の多い薬を使ったり、 草木染めでは沸騰させた鍋で何度も染め出したりする必要があり、ご家庭で行うにはかなりハードルが高くなってしまいますが、この薬壺染めは水さえあれば、

お家のキッチンや洗面台で手軽に染めることができ、おとなからこどもまで気軽にたのしむことができます。

薬草の色は淡く繊細です。色のバリエーションもあまりありませんが、

薬壺染めはハーブのチカラを繊維に閉じ込めるという発想で、染めを味わいます。

そしてベンガラ(天然の土)と合わせて染めていけば、色も豊かに楽しめます。

人それぞれの体質や症状に合わせて、適した衣を自分で染めるというセルフケアに。

染めものを通して、アーユルヴェーダをより身近に感じてもらえたらうれしいです。

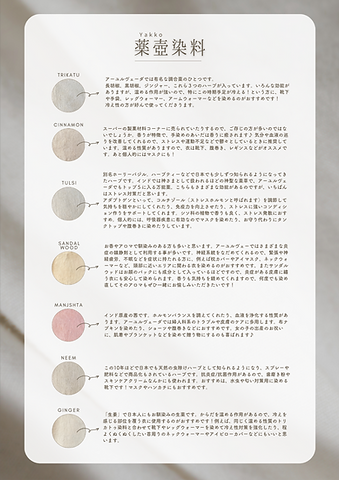

薬壺染料のご紹介